青木中央小学校の活動記録

7月4日(金)の給食

はちみつパン 牛乳 ポークのブラウンソース煮 こふきいも ソーセージとキャベツのスープ

今日は「こふきいも」について紹介します。粉吹き芋は、じゃがいもを茹でてから水分を飛ばし、表面にでんぷんを浮き上がらせた料理です。茹でたじゃがいもの水分を飛ばすことで、粉を吹いたような見た目になることからこの名前が付けられました。こふきいもを作る際は、男爵いもなどのほくほくとした食感の品種がおすすめです。しかし、煮崩れしやすいため、給食ではいつもより大きめに切り、ほくほくとした食感をより感じるようにしました。

今日もおいしくいただきます。

5年生算数『小数の倍』

ただいま5年生は小数の倍を勉強中...

何をもとにするか、何倍するかを考えて、式の意味を説明できるように試行錯誤中です。

数直線を使って説明すると、「いいと思います!」「同じです!」と友達の意見に反応しています。

3年生 書写「お習字」

先週は「二」、今週は「土」を半紙に書きました。横画たて画を意識して、一生懸命書いていました。

名前を書くのに「小筆」を使いましたが、細く小さく書くのがとても難しかったようです。

何回か練習していくうちに、少しずつ上手に書けるようになってきました。

7月3日(木)の給食

ごはん 牛乳 あじのなんばんづけ けんちん汁 エコふりかけ

今日は「南蛮漬け」について紹介します。南蛮漬けは、魚介類や鶏肉などを油で揚げて、ネギや唐辛子などの香味野菜と一緒に甘酢に漬け込んだ料理です。名前の由来は、室町時代から江戸時代にかけて日本にやってきたポルトガルやスペインを指す「南蛮」にちなんでおり、彼らが伝えたとされる油を使った調理法や香辛料が使われていることから名付けられました。

今日もおいしくいただきます。

7月2日(水)の給食

ごはん 牛乳 ルーローハン 中華スープ

今日は「ルーローハン」について紹介します。魯肉飯(ルーローハン)とは、豚バラ肉を生姜で甘辛く味付けして白米にのせ、煮汁をかけた台湾の料理です。台湾では「滷肉飯」とも書き、「滷」は「醤油などで甘辛く味付けした」という意味があります。肉屋で余った脂身や切り落としなどを煮込んだものがルーローハンの始まりだそうで、その後、白米にかけて食べられるようになりました。本場台湾では、八角や五香粉(ウーシャンフェン)がよく使われます。台湾のスパイスは甘く華やかな香りに、ほんのりと薬膳の風味が感じられるものが多いです。台湾スパイスと醤油ベースの甘辛いたれが染み込んだ豚肉は、ホロホロと柔らかな食感で味も良く、白米との相性が抜群です。

今日もおいしくいただきましょう。

6年生 社会科見学

本日は社会科見学で「国会議事堂」と「科学技術館」へ行きました。

社会科の学習で学んだ政治について、実際に話し合いが行われている国会を見ることで、学びが深まりました。テレビで見ている光景を実際に見た子供たちは、目を輝かせていました。

午後は科学技術館で様々な展示や体験を通して、楽しく学ぶ姿が見られました。

前日までの準備や当日のお弁当作りなど、たくさん協力いただきました保護者様に感謝です。

7月1日(火)の給食

関西風肉うどん 牛乳 枝豆のおこのみ揚げ すいか

今日はすいかの秘密について紹介します。スイカは甘いので「果物」と考えている人も多いと思いますが、実は農林水産省の「野菜生産出荷統計」で、スイカは「果実的野菜」として分類されています。さらに、スイカよりもさらに甘いイチゴやメロンも「果実的野菜」に分類されています。

スイカの歴史は古く、エジプトにスイカを栽培している4000年前の壁画があるんだとか。日本にスイカがやってきたのは室町時代以降と言われています。そんなスイカには、ビタミンC、カリウム、βカロテン、リコピン、シトルリンなどの栄養素が豊富に含まれています。特にシトルリンは、血流を改善し、むくみや高血圧の予防にも役立つとされています。

今日もおいしくいただきましょう。

6月30日(月)の給食

ごはん 牛乳 肉団子の甘酢あんかけ なすのみそ汁

今日は「なす」について紹介します。

なすは90%以上が水分で、紫色の皮には抗酸化作用のあるナスニンという成分が含まれています。また、カリウムや食物繊維も豊富で、生活習慣病予防や便秘改善に役立つと言われています。昔は、なすのへたを黒焼きにして歯槽膿漏の予防に使ったり、へたの汁をイボとりに使ったりしていました。

なすは油との相性が良く、油を吸いやすいので、高温で手早く揚げるのがおすすめです。給食のなすも一度油で炒めて、みそ汁にしました。

今日もおいしくいただきます。

3年生 体育 リングボール

3年生は、体育でリングボールに取り組んでいます。

初めてチームで作戦を選んだり、考えたりする活動に取り組んでいます。

チームごとに作戦ボードを使い、どうすればゴールを入れられるかみんなで意見を出し合います。

ゲームでは、チーム力を発揮してゴールを狙います。

毎試合、白熱した試合を繰り広げています。

「ナイシュー!」「いいね!」「いけいけー!」

友達にかける掛け声があふれています。

このチーム力を、これからも色々な事に生かしていきましょう。

1年生 図画工作科『はじめてのえのぐ』

待ちに待っていた絵の具セットを使う時がきました。

どの子もとても楽しみにしていた様子♪

今回は、「初」の絵の具ということで、

クレヨンで描いた絵の背景をうす~く塗る

だけでしたが、みんな一生懸命に筆や絵の具と

戦っていました。

「えのぐ たのしかったぁ。」

「もっとやりたかった!」

「またやりたい☆」

嬉しそうな声がたくさん聞こえました。

2学期は、混色に挑戦します。

今から楽しみです。

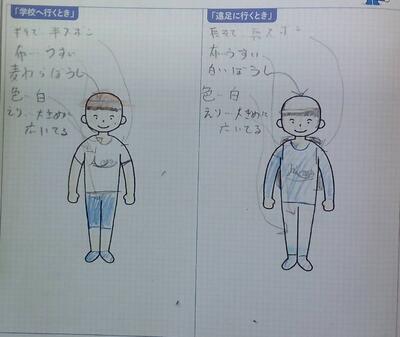

6年生 家庭科の学習

暑い日が続いていますね。

これからが夏の本番!

健康で快適に過ごすための準備が必要ですね。

現在家庭科「夏をすずしくさわやかに」の学習で、夏を涼しく快適に過ごすための住まい方や着方の工夫について学習しています。画像は、場に応じてどんな着方がよいか記入したものです。

ご家庭でも、過ごし方にどんな工夫があるか、聞いてみてください。

来週は「衣服の洗濯」について実習を行います。

6月27日(金)の給食

マーブル食パン 牛乳 ほきのバジル揚げ たまごとレタスとトマトのスープ

今日は「ホキ」について紹介します。「ホキ」とは、タラ目マクルロヌス科に属する深海魚のこと。以前はメルルーサ科に分類されていましたが、別の種類と認定されてからはマクルロヌス科として扱われるようになりました。ホキはいわゆる「白身魚」として扱われることが多く、その身は淡白な味わいでクセが少ないのが特徴です。肉質はタラに似ていますが、骨が少なくて取り除きやすいうえ、加熱しても固くなりにくいので幅広い調理法に適しています。

給食ではバジルと合わせてフライにしています。

今日もおいしくいただきます。

5年生 図画工作 糸のこ探検隊

6月より5年生は糸のこぎりに挑戦しています。

1枚の木の板を自由に切り進め、のこぎりでは表現できない曲線や複雑な形を作り出しています。

友達と一緒にどう切り進めようかアドバイスをしながら楽しく学習に臨んでいます。

完成した作品をぜひ楽しみにしていてください!

2年生【体育科】水泳学習

今週は、天候にも恵まれ、2回プールに入ることができました。

先生方の話をよく聞き、安全に気を付けて学習に取り組んでいます。

水慣れでは、水中じゃんけんやいろいろな浮き方にチャレンジをしています。

また、けのびにも挑戦しています。

けのびの姿勢や、遠くまで進むコツを学習しました。

みんな、少しでも遠くへ行けるようにと、頑張って取り組んでいます。

残り1回となるので、少しでもレベルアップできるといいなと思います。

口の中の健康のために・・

ou

学校歯科医 橋本先生をお招き、学校保健委員会を開催いたしました。

保健委員・給食委員のみなさんも真剣にお話を聞いていましたね。

むし歯予防のために大切なこと・・・唾液をよく出すこと。

食後にガムを嚙むことも1つの予防法です。

自ら進んでむし歯予防!

6月26日(木)の給食

ごはん 牛乳 ジャージャンどうふ フルーツカクテル

ジャー・ジャン・豆腐(家常豆腐)とは、中国の家庭料理で、揚げた豆腐を野菜や肉と一緒に炒め、調味料で味付けした料理です。「家常」は「家庭の」という意味で、冷蔵庫にある材料で手軽に作れることから、この名前がついたと言われています。

給食では低学年と高学年で辛さを変えています。

今日もおいしくいただきます。

6月25日(水)の給食

ねぎ塩豚丼 牛乳 みそ汁

今日は「ねぎ塩豚丼」に使われている「レモン」について紹介します。

果物の中でもトップクラスのビタミンC量を誇るレモン。ビタミンCは骨や歯を健康に保ち、日焼け防止や免疫力の維持にも効果が期待できます。また、かんきつ類特有の香りの正体は、「リモネン」と言われており、嗅ぐとリラックス効果が得られ、免疫力の向上や血流促進などの効果があります。

今日もおいしくいただきます。

2年生【生活科】いきものと なかよし

生活科の授業で、ヤゴを育てています。

各クラスで、観察をしたり、えさをあげたりして、とても興味をもっています。

そして、先週頃から各クラスのヤゴが、トンボになってきました。

朝来ると、教室にトンボがとまっていて、子どもたちはとてもびっくりしたり、喜んだりしていました。

すぐに観察をして、目や足、羽などの様子に注目してカードに気づいたことなどを書きました。

これからも、いろいろな生き物に興味をもって、過ごしていきましょう。

5年生 大貫海浜学園に向けて

5年生はいよいよ、大貫海浜学園に向けて走り出します。

先日、学年で大貫海浜学園に向けた決起集会を行いました。

「どうして大貫海浜学園に行くのか」「大貫海浜学園に行く前に身につけてほしい力」「大貫海浜学園での工程」など、スライドを通して大貫海浜学園のイメージを膨らませ、ますます子どもたちの大貫海浜学園に向けた意欲が高まる集会となりました。ぜひ大貫海浜学園での生活を通してさらにレベルアップした5年生になれるように、自分たちで考えて計画し、実践できるとよいですね。5年生全員で素敵な思い出を作りましょう。

本日は、各クラスの代表の実行委員が集まり、大貫海浜学園に向けたスローガンを考えました。

先生の話を聞く姿勢や、一生懸命考える姿勢、良いスローガンにしようと沢山話し合う姿勢、さすがでした。

6月23日(月)の給食

ひじきピラフ 牛乳 いかナゲット マカロニのクリームスープ

今日は「いか」について紹介します。いかには良質なたんぱく質が多く含まれ、脂質が少ないのが特徴です。イカのコレステロール含有量は、魚介類のなかでも多い方ですが、一方で、体内でコレステロールを減らす作用があるタウリンを豊富に含んでいます。タウリンには、そのほか心臓や肝臓の機能を高める、視力の回復、インスリン分泌促進、高血圧の予防、中性脂肪を減らすなど、さまざまな効果があると言われています。

また、イカには必須アミノ酸であるリジンも多く含まれます。リジンは集中力を高めるだけでなく、からだの成長に大きく関わったり、肝機能を強化したりすることが期待されています。

今日もおいしくいただきます。

6月20日(金)の給食

ロールコッペ 牛乳 川口ウインナー ラタトゥイユ 米粉めん入り野菜スープ

今日は「ラタトゥイユ」について紹介します。

ラタトゥイユとは、フランス南部プロヴァンス地方の郷土料理。ナスやピーマン、ズッキーニや玉ねぎ、トマトなどを炒め煮した煮込み料理を指します。

ラタは「ごった煮」、トゥイユは「かき混ぜる」という意味です。昔は、余った野菜などを入れて作られていたことから、残飯料理というイメージが持たれていましたが、現代では非常に作りやすい上に、とてもヘルシーなので日本でも人気がある料理です。

給食ではトマトの酸味を飛ばし、美味しく仕上げてくれました。

今日もおいしくいただきます。

【3年生】体育

気温も高くなり、暑い日が続いておりますが、3年生は元気に外で体育を頑張っています。

水泳と同時並行で行っております、『リングボール』の授業ですが、子供たちも暑さに負けない、白熱した試合を繰り広げております。

しかし、熱中症も心配ですので、水分補給をこまめに取ったり、作戦会議を日陰で行ったり等、熱中症対策を行っています。

まだまだ気温も高くなっていきますが、暑さに負けず、夏休みをむかえられるよう子供たちともども頑張ります。

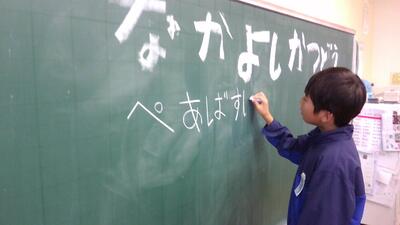

1年生 はじめての学級会

学級活動の授業で、学級会に挑戦しました。

子どもたち自身が司会、黒板記録、計時と役割分担をし、

自分たちの力で話し合いを進めていきます。

「よろしくの会をしよう」や「クラスのキャラクターを決めよう」など、クラスをよりよくするために、

学級会では様々なテーマについて話し合います。

4月から、いろんな「はじめて」を経験してきた1年生。

慣れないことにも果敢に挑戦し、一歩一歩成長していく姿が、これからも楽しみです。

6年 理科 植物のからだのはたらきで顕微鏡を使って観察しました。

6年の理科「植物のからだのはたらき」で、植物がどこから水を吸い上げ、どこから出しているかを、顕微鏡などを使って調べました。実際に目で見て、驚きの声を上げて、楽しく安全に活動していました。

5年生 外国語「自分の時間割を伝え合おう」

What do you have on 〇〇day?

I have…… を使って時間割を聞き合いました。

時間割をすべて埋めようとたくさんの友達に声をかけていました。

書写や家庭科などの難しい英単語も繰り返し聞くことで、言えるようになった児童もたくさんいます。

次の活動では、自分のオリジナル時間割を作るので児童達は楽しみにしています。

6月19日(木)の給食

しゃくし菜ごはん 牛乳 きびなごフライ たまねぎのみそ汁 水まんじゅう

「しゃくし菜」は、秩父地方で伝統的に栽培されている野菜で、正式名称は「雪白体菜(せっぱくたいさい)」です。葉の形がしゃもじ(飯杓子)に似ていることから、秩父では「しゃくし菜」と呼ばれています。

シャキシャキとした食感が特徴で、主に秩父地方では、冬の保存食として欠かせない伝統的な漬物として利用されます。漬物にすると、乳酸発酵が進み、古漬けになるとべっこう色になり、風味が増します。

給食ではごはんと混ぜています。

今日もおいしくいただきます。

6月18日(水)の給食

鉄骨いなりちらし 牛乳 沢煮わん

今日は「沢煮わん」について紹介します。沢煮椀は、愛知県長久手市の郷土料理で、「沢」 には「沢山の」という意味があり、「具だくさんの煮物」から来ています。猟師が山に入る際に、日持ちする背脂のついた肉を持っていき、山菜などと一緒に具だくさんの汁を作ったことが始まりといわれています。

今日もおいしくいただきました。

6月17日(火)の給食

ソース焼きうどん 牛乳 深谷ねぎぎょうざ みかんゼリー

今日は「深谷ねぎぎょうざ」に使われている「長ねぎ」について紹介します。

ねぎの種類は大きく「根深ねぎ」と「葉ねぎ」の2つに分けられます。「根深ねぎ」は皆さんも見慣れている種類で、白い部分が長いのが特徴で、東日本で盛んに作られます。「葉ねぎ」は白い茎の部分ではなく、緑の葉を主に食べ、西日本でよく作られます。

私たちの住む埼玉県では、ねぎの栽培が盛んで、全国トップクラスを誇ります。特に「深谷ねぎ」は高い糖度と甘みが特徴です。

今日もおいしくいただきます。

5年生理科 メダカの誕生

5年生の各クラスに水槽を配り、メダカを飼育してもらっています。

毎朝、水槽に浮かせた「産卵床」のスポンジに、10個くらいの卵を産んでいます。

産んだ卵は、各クラスの飼育委員が回収して理科室へ届けてくれます。

一週間前に産まれた受精卵と、けさ産まれた受精卵の写真です。

1mmの卵の中で、大きな変化が起こっているこ

6月16日(月)の給食

ごはん 牛乳 川口御成道みそかつ キャベツの炒め物 とうがんのすまし汁

今日のみそかつは、川口で作られた「川口御成道みそ」というみそを使っています。川口市の南平地区では、江戸時代から昭和の初めにかけて、麦みそづくりが盛んにおこなわれていました。その後ほとんど作られなくなってしまいましたが、数年前からみそ作りが復活し、市内を通る「日光御成道」にちなみ「川口御成道みそ」と名付けられました。

麦みそならではの香りと、コクのある深い味わいが特徴です。

今日もおいしくいただきます。

日本語教室

日本語教室では、毎回授業の初めに日にちと天気、そしてみんな大好きな給食の献立を確認しています。

献立表を確認することで、ひらがなとカタカナの学習につながります。

【4年生】地域安全マップ教室

総合の学習で、自分たちの住む町について、学習している一環として、毎日新聞社主催の「地域安全マップ教室」に参加しました。

オンラインで、防犯や交通安全などの面から、危険な場所を自分たちで判断するためのポイントを教えていただきました。ストリートビューの機能を利用して、普段生活している町の具体的な場所を例にして考える場面もありました。また、質問コーナーなどもあり、オンラインならではの貴重な学習をすることができました。

6月13日(金)の給食

子供パン 牛乳 ハンバーグデミグラスソース フライドポテト 野菜スープ

今日は「ポテト」について紹介します。

じゃがいもには、エネルギーのもとになる炭水化物だけでなく、ビタミンCやカリウム、食物繊維といった栄養素が豊富に含まれている食材です。特にじゃがいものビタミンCはでんぷんに守られているため、熱に強く、加熱調理しても失われにくいのが特徴です。ビタミンCは、風邪の予防やお肌をきれいに保つ働きがあります。

今日もおいしくいただきます。

【6年生】なかよし活動

水曜日に2回目のなかよし活動を行いました。

6年生は「どんな遊びならみんなが楽しめるかな?」「仲良くなるにはどんな遊びがいいかな?」と各グループで話し合い、準備をしました。

終わった後には「みんな、喜んでいてよかった」「ルール説明をすばやくすれば、もっと遊べそう」など、次回に向けて思いを新たにしていました。

3年生 硬筆練習頑張りました!

約1カ月の硬筆練習が終わりました。三年生になり毛筆の学習も始まりました。その成果で文字を書くことへの意識が変わり、どの子も最後まで集中して頑張りました。

校内にお越しの際は、子どもたちの作品を見ていただければと思います。

用具の準備など、ご協力ありがとうございました。

2年生 生活科 野菜が大きくそだっています

2年生は毎日水やりやお世話をかんばっています。

そのため、それぞれの野菜が大きく育っています。

そろそろ収穫の児童もおります。

どんな料理で食べるか、楽しみですね。

これからも暑さに負けないようにお世話を頑張りましょう。

4年生理科 「電流のはたらき」

乾電池とスイッチ、プロペラを回すモーターをつないで電流のはたらきを調べています。

1.乾電池のつなぐ向きでモーターの回る向きがかわること。

2.検流計を使って電流の向きを知ること。

3.直列つなぎにするとプロペラが高速回転することを学びま

6月12日(木)の給食

梅あじごはん 牛乳 厚焼きたまご 豚汁

今日は「梅あじごはん」に使われている「梅」について紹介します。

梅には、クエン酸、カリウム、鉄分、ビタミンEなどの栄養素が豊富に含まれています。特に、クエン酸は疲労回復に、カリウムは血圧を下げる働きに、鉄分は貧血予防に役立つとされています。また、梅は胃腸の働きを助け、虫歯予防にも効果的です。暑くなってきた今の時期にぴったりですね。

今日もおいしくいただきます。

6月11日(水)の給食

麦ごはん 牛乳 カレーライス いんげんのソテー

今日はいんげんについて紹介します。いんげんの旬は、6月から9月頃です。夏野菜として、この時期が一番美味しく、歯ごたえも良いとされています。いんげんは、さやごと食べる未熟な豆で、さやいんげんとも呼ばれます。種をまいてから収穫まで約100-120日と短く、成長が早く、1年に3回収穫できることから、「三度豆」とも呼ばれます。

給食では付け合わせとして登場しますが、メインのカレーライスに負けないぐらいおいしくできました。

今日もおいしくいただきます。

【5年生】図工・進め!糸のこ探検隊

図工では初めて「電動糸のこ」を使っています。

慎重に。なおかつ滑らかに。

すると板はユニークな形に切れていきます。

しばらくは切る作業が続きます。どんな作品になるのか、楽しみです。

6月10日(火)の給食

五目ラーメン 牛乳 大豆とえびの甘辛煮 冷凍みかん

今日は「大豆とえびの甘辛煮」に使われている「えび」について紹介します。

世界には約3000種類にもなるえびが生息しており、そのうち日本で食用とされているえびは20種類程度です。

海老は目玉が飛び出していることから「目出たし(めでたし)」とされ、茹でると紅白の縞模様が美しいため、縁起の良いご馳走として愛されています。髭が長く腰が曲がっている姿はご長寿の象徴でもあります。

今日は大豆と一緒に揚げ、甘辛く味付けました。おいしくいただきましょう。

6月9日(月)の給食

ごはん 牛乳 チンジャオロース トック

今日は「チンジャオロース」について紹介します。

漢字で「青椒肉絲」と書き、「青椒」はピーマン、「絲」は細切りのことで、”ピーマンと肉の細切り” を意味します。

ピーマンが主役の代表的な料理です。ピーマンは唐辛子を示すフランス語で、日本へは明治初期にアメリカから伝わりました。独特の苦みがあるため、子どもたちの嫌いな野菜ベスト10にランクインします。しかし、ビタミンAやビタミンCをたくさん含むため夏バテに効果があると言われています。

今日もおいしくいただきます。

2年生 野菜の観察

2年生は、野菜を育てています。トマト、ピーマン、シシトウ、ナスから、自分が育てたいと思うものを1つ選んでいます。

国語「かんさつ名人になろう」の学習を通して、対象を注意深く観察し、わかりやすく記録できる力を伸ばします。色、形、模様、大きさや長さ、太さといったことに注目し、観察カードを書きます。

暑い日がつづいていますが、順調に育っています。なえには、花や実ができてきました。毎日水やりをして、暑さに負けず元気に育ってほしいなと思います。

1年生 アサガオの葉が増えたよ

1年生の生活科で育てているアサガオがすくすくと育っています。

毎日の水やりのおかげで今週は本葉が増えました。

「はっぱに毛が生えてる」「全部で20枚もあるよ」と先週からの変化に気づき、伝え合う様子が見られました。

観察の仕方も上手になってきましたね。

3年生 プール開始!!

楽しみだったプールが本日から開始。

準備運動をして、冷たいシャワーを浴びたら入水します。

天気にも恵まれて、とても気持ちよさそうでした。

安全に気を付けて楽しく学んでいきたいですね。

5年生 裁縫

今週から、5年生は裁縫の授業に取り組んでいます。

初めて玉結びにチャレンジしました。

何度も繰り返し、成功した時にはうれしさのあまりガッツポーズをする姿も見られました。

自分でつくったエプロンを着る日が楽しみですね。

ぜひおうちでもチャレンジしてみましょう。

6月6日(金)の給食

ツイストパン 牛乳 とりのから揚げ ソーセージとキャベツのスープ ミニトマト

今日は6月の食育月間についてお話します。埼玉県では6月と11月を「彩の国ふるさと学校給食月間」としており、川口市の給食でも埼玉県産のものを使用したり、埼玉県の様々な郷土料理も登場したりします。

1か月を通して、食について考えたり、埼玉県の食についての理解が深められるようにと、給食委員さんが「完食すごろく」という取り組みを考えてくれました。

どのクラスも普段よりよく食べています。ゴールめざしてがんばりましょう!

エコライフDAYが行われます

6月8日日曜日は「エコライフDAY」です。

今年は、2年生以上で実施します。

児童の皆さんと家族の方々が協力して二酸化炭素の削減に取り組んでください。

実施結果は、来週にPCを使って入力してもらいます。

学校で配布したQRコードをなくさずに保管しておいてください。

6月5日(木)の給食

豚キムチチャーハン 牛乳 春雨スープ ヨーグルト

今日は「春雨スープ」に使われている「春雨」について紹介します。

春雨は、主にアジア圏でよく食される麺類で、透明感のある外観が特徴です。その主原料である緑豆でん粉には、高い栄養価があり、低カロリーで健康にも良いと多くの人から重宝されている食材です。春雨は戻しやすく、味の吸収も良いことから、さまざまな味付けが可能であり、アジア料理における多様なメニューに欠かせない存在となっています。

今日もおいしくいただきます。

6月4日(火)の給食

ごはん 牛乳 いわしフライ カミカミきんぴら すまし汁

6月4日から10日までは「歯と口の健康週間」です。歯を守る活動の歴史は古く、今からおよそ100年前の1928年から「6」む、「4」し にちなんで、6月4日に「虫歯予防デー」を実施していたそうです。

食事でも歯と口の健康を守ることができます。それはよく噛んで食べることです。給食でもこの1週間は噛み応えのある食材を使って作ります。よく噛んで食べ、歯と口の健康について考えてみましょう。

6月3日(火)の給食

地粉うどん 牛乳 おっきりこみ みそポテト

今日は「みそポテト」について紹介します。

「みそポテト」は、「第5回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦inちちぶ」(平成21年)で優勝したことから知名度が上がりましたが、実は秩父地方に古くから伝わる郷土料理です。平地の少ない秩父地方では、古くから畑作が行われてきました。 収穫したジャガイモのうち小ぶりなものをいろりで焼き、味噌だれをぬって食べたのが「みそポテト」の始まりだと言われています。農家では、農作業の合間に「小昼飯(こぢゅうはん)」として食べられ、ホクホクとしたジャガイモに甘辛い味噌が絡む「みそポテト」は、現在ではおやつやおつまみ、おかずとさまざまなシーンで親しまれています。

今日もおいしくいただきます。

1年生 親子はみがき教室

1年生は、学校公開で親子はみがき教室を行いました。

歯科衛生士の先生をお招きし、歯の磨き方や第一大臼歯について、写真や紙芝居で楽しく学習させていただきました。

歯の染め出しを行い、どこに磨き残しがあるのか一人ずつ歯科衛生士の先生や保護者の方と確認しました。

上の前歯に意外と磨き残しがあり、上唇をめくり上げて磨く必要があることを知ったり、

第一大臼歯はまだ生え始めで短く磨きづらいため、歯ブラシを入れる角度の工夫を知ったりし、

これからもっときれいに歯を磨こうと意欲を高めていました。

どんどん大人の歯に生え変わってきている1ねんせい。

今日の学びを活かし、毎日しっかり磨いて、虫歯のない元気な歯をずっと大切にしていきたいですね。

2年生 生活 「町探検」

5月27日(火)に町探検を行いました。

各コースに分かれ自分の町の中にどんなものがあるか、どんな建物があるかを探しに行きました。

自分の地域に興味津々になり、公園でたくさんメモをしていました。

この経験を活かして、2学期にインタビューするのが楽しみにしている児童もいました。

5月30日(金)の給食

メロンパン 牛乳 チキンのトマトソースがけ ベーコンスープ

今日は「チキンのトマトソースがけ」に使われている「トマト」について紹介します。

洋食ではよくトマトが使われています。ヨーロッパでは、「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、トマトには栄養がたっぷり入っています。赤色はリコピンという成分で、いろいろな病気を予防する働きがあります。チキンのトマトソースがけをしっかり食べて、健康な体をつくりましょう。

今日もおいしくいただきます。

3年生 音楽「リコーダー講習会」

3年生で初めて使う楽器、リコーダーについて、リコーダー協会の大塚先生に教えていただきました。

リコーダーの持ち方や、タンギングの仕方、息の吹き込み方、指の抑え方など、リコーダーの演奏に大切なことをいろいろと教わりました、また、リコーダーの種類など、リコーダーについても多くのことを教えていただきました。

先生が奏でるリコーダーの音色はとても素敵で、その技術にみんなとても驚いていました。

教えていただいたことをいかして、がんばって練習していきましょう。

5月28日(水)の給食

ツナ枝豆ごはん 牛乳 厚焼きたまご けんちん汁

今日は月に1度の「嚙む力を育てる」献立です。よく噛むことは体にとって良いことがたくさんあります。

「ひみこのはがいーぜ」という言葉を知っていますか?噛むことでたくさんの良いことを表した標語です。

今月は「ひみこのはがいーぜ」の「ひ」を紹介します。「ひ」は肥満予防を表しています。よく噛んで食べると、脳にある満腹中枢が働いて食べすぎを防ぎます。今日の給食ではけんちん汁の野菜をいつもより厚めに切り、ごはんのツナと枝豆でたんぱく質やカルシウムを強化しています。

今日もよく噛んで、おいしくいただきます。

5年生 新体力テストがんばりました!

本日5年生は、新体力テストを行いました。

種目は、50m走、ボール投げ、反復横跳び、上体起こし、立ち幅跳びです。

去年の記録や5年生の平均記録をもとに自分の目標を決め、目標達成するために全力で取り組んでいました。仲間の応援も全力する姿も、とても素敵でした!

4年生 社会「くらしとごみ」

社会科の学習の様子です。社会は、「くらしとごみ」の学習をしています。この日は、「家庭から出されたごみは、どこで処理されているのだろうか」でした。学校の近くのごみステーションの写真(タブレット)から、情報を見つけ出しました。ある子は「ゴミ出しの時間は、8時半って書いてあるよ。」「ごみも種類によって、曜日が違うね。」など見つけ出していました。気持ちよく生活するために、ゴミ出しの時間や曜日が決まっていることを理解しました。タブレット操作に苦戦する子たちも見られましたが、最後まで頑張っていました。

5月27日(火)の給食

もやしラーメン 牛乳 春巻 メロン

今日は「メロン」について紹介します。デザートで食べることの多いメロンは、野菜に分類されることを知っていますか?未熟果のメロンは漬物用の野菜として活用されます。生のままきゅうりのように食べることもできます。そんなメロンは約90%が水分で、カリウムが豊富です。カリウムは余分な塩分を排出する作用があるので、高血圧や肥満予防に効果が期待できます。

今日もおいしくいただきます。

5月26日(月)の給食

ごはん 牛乳 豚丼 みそ汁

今日は「豚丼」に使われている「こんにゃく」について紹介します。

江戸娘たちの好きなものに、「芝居 こんにゃく いも 南瓜」という言葉があります。こんにゃくは江戸時代からダイエットの一つだったのでしょうか。こんにゃくは「おなかの砂払い」といわれ、江戸っ子は定期的に食べる習慣がありました。体の中に溜めておいてはいけないものを出すことを「砂払い」といい、こんにゃくの水溶性グルコマンナンという食物繊維が腸内で水分を吸収して膨張し、腸を刺激して有害物質を排出させることを江戸の人は、体験的に知っていたのです。

栄養学の知識がなくても、300年も前に現代人と同じ「デトックス」を実践していたと思うと、江戸の食生活に学ぶことも多いですね。今日もおいしくいただきます。

5年生 新体力テストお手伝い

今週から始まった新体力テスト。

5年生は月曜日と火曜日に1種目のシャトルランを終え、今日は2年生のシャトルラン計測のお手伝いをしました。

2年生が何回走ることができたかを正確に記録したり、頑張っている2年生に声援を送ったりと大活躍でした。

高学年として下級生にかかわる仕事が増えてきた5年生。来週は自分たちの残りの種目を頑張った後、また2年生のお手伝いをします!

5月23日(金)の給食

揚げパン 牛乳 ミートボールのトマト煮 ヨーグルト

今日は「揚げパン」の歴史について紹介します。揚げパンが給食のメニューとして出されるようになったのは、大田区の公立小学校に勤務する調理師が昭和27年に揚げパンを作り、学校を欠席した子供の家に届けさせたことがきっかけだといわれています。

学校給食コンクールでの優勝経験もあるこの調理師は、作ってから時間が経過して硬くなってしまったパンをおいしく食べられるようにと考え、揚げパンを作ったようです。

甘い食べ物を手に入れることが困難だったこの時代、子供たちにとっては揚げパンがごちそうに思えたことでしょう。

今日の揚げパンも大人気でした。

6年生 修学旅行16

富士屋観光センターで昼食です。

メニューはカレーライス。

見学でたくさん歩いたので、美味しくいただけそうです。

6年生 修学旅行15

いろは坂を下って、東照宮に到着しました。

荘厳な日光の社寺に目を奪われるばかりです。

東照宮では専門のガイドさんがクラスごとについてくださり、丁寧な説明を受けています。

6年生 修学旅行14

7:30朝食です。

朝の散歩を済ませたので、美味しくいただけそうです。

一日の活力,「朝食」。

いただきます。

6年生 修学旅行13

おはようございます。

修学旅行2日目の朝です。

天候は晴れ、気温は12℃。

少し肌寒いですが、清々しい高地の朝です。

これから、湯の湖へ朝の散策に出かけます。

6年生 修学旅行12

入館後、入浴、買い物を楽しみ,18時より夕食です。

ハイキングでは,たくさん歩いたので、どの子もお腹を空かせています。

温かい食事でお腹も心も満たしたいと思います。

6年生 修学旅行11

お風呂の時間の裏でおみやげタイム。

『家族に買います』

『おじいちゃんおばあちゃんは何が喜ぶかな』

『日光と言えば‥』

もらう人を想像して選んでいます。

6年生 修学旅行⑩

ホテル花の季 様のお心遣い。

お世話になります。

部屋で健康観察をして、楽しみな温泉に向かいます。

2年生 生活科「生きものとともだち」

プールの中にいたヤゴを教室で育てることにしました。

まずはバケツの中のヤゴを救出!

観察をしました。

ヤゴに子どもたちは興味津々です。かわいい名前をつける子もいました。

大切に育てていきたいですね。トンボにかえる日が楽しみです。

4年生 国語「聞き取りメモのくふう」大事なことを落とさずに聞こう

今週は国語の学習の一環で、青木中央小の先生たちにインタビューをしました。

話を聞きながら取るメモでは、どんな工夫をするとよいのか。

授業で学んだことをもとに、実際に「先生が小学生のころに、むちゅうになっていたこと」について聞いてきました。

聞き方や話し方にも気をつけながら、メモを上手にとれるようになってきました。

メモを取りながら聞くということは大人でも難しいことがあります。

これからも、校外学習や総合などの学習で学んだことを活かしていけるといいですね。

6年生 修学旅行⑨

15:00にホテル到着

さすが青木っ子!

子ども達の行動が速いので、20分予定が詰まりました。

今、ホテル入館式をしています。

ハイキングで少し疲れましたが、子ども達の目はキラキラ輝いています。

6年生 修学旅行⑧

ハイキングを終えて湯の湖まで来ました。

源泉を見学しています。

硫黄の匂いに戸惑っていますが、手を入れると温かくてとても気持ちが良いです。

6年生 修学旅行⑦

天候もなんとか持ちこたえ、現在,戦場ヶ原をハイキング中です。

標高1400m,新緑の中を散策しています。

6年生 修学旅行⑥

はじめの人がきちんと置くと自然に揃う。

日常生活が出ていますね。

6年生 修学旅行⑤

中禅寺湖観光センターで昼食です。

大きなお弁当ですが、朝早く起きたので、どの子もよく食べています。

しっかり食べて、午後のハイキングに備えます。

6年生 修学旅行④

華厳の滝に到着しました。

天候は晴れ、気温20℃でとても清々しいです。

エレベーターで100m下の観瀑台へ。

水量も多く,迫力満点な滝の姿に子ども達から歓声が上がっています。

6年生 修学旅行③

日光口PAに到着いたしました。

曇り空ですが、太陽もちらほら。

緑の匂いがします。

6年生 修学旅行②

東北道に乗りました。

バスレク開始です。

『日光市の市長は?』

『6年生の国語の一番最初の単元は?』

係が考えてきたクイズで盛り上がっています。

6年生 修学旅行①

出発式を終え、6年先は日光へ向かいます。

たくさんの先生方、PTA広報さん、地域の方々にお見送りをいただきました。

行って参ります!

5月22日(木)の給食

チャーハン 牛乳 揚げしゅうまい 五目スープ

今日は「チャーハン」についてご紹介します。チャーハンは清朝の時代に貧しい人々が前日の食べ残しのご飯を再利用するために生まれたという説話があります。当時、食べ物を無駄にすることなく大切に扱う文化があり、残ったご飯を炒めて新しい料理が生まれたと言われています。

また、チャーハンの語源は中国語の「炒飯(チャオファン)」に由来し、日本ではこれが音訳されたものです。

今日もおいしくいただきます。

5月21日(水)の給食

ハヤシライス 牛乳 梅ドレッシングのサラダ

今日は「梅ドレッシングのサラダ」に使われている「梅」について紹介します。

梅は中国南部が原産とされております。約2000年前より中国中部にて、栽培され始めました。中国では梅が健康や病気予防に役立つとされ、乾燥させた「烏梅」や梅酒が重宝されました。日本には奈良時代に伝わったとされています。

梅干しは「三毒を断つ」と言われ、食中毒、日射病、水あたりに効果があると言われています。また、梅干しには疲労回復効果のあるクエン酸や、乳酸を分解するリンゴ酸が含まれ、殺菌作用や胃腸の働きを促進する効果もあります。

今日もおいしくいただきます。

1年 朝顔の芽が出たよ

先週たねを撒いた朝顔が、芽を出しました。

みんな目を輝かせて、

「芽が出た!」 「いっぱい出たよ。」

「お水あげなきゃ。」 「咲いたよ!」

いろんなお話をしてくれます。

生活科の時間に、初めて、育てている朝顔の芽を観察を

しました。たんけんバッグを使うのも初めてです。

とても天気がよく、暑いくらいでしたが、どの子も

一生懸命描いていました。

「朝顔に お水あげなきゃ!」

「お世話がんばる。」

いろんな声が聞こえてきました。

ますます、朝顔のお世話に力が入りそうです。

5月20日(火)の給食

わかめうどん 牛乳 彩りかきあげ

今日は「わかめうどん」に使われている「わかめ」について紹介します。

わかめには、β-カロテンや食物繊維をはじめ、カルシウム、マグネシウム、ヨウ素など、さまざまな栄養素が含まれています。成長期の子どもから、健康面が気になる大人まで、幅広い年代で取り入れたい食べ物です。

特に給食では、骨の健康をつくる「カルシウム」に着目しています。成長期の子どもの骨を作るだけでなく、大人の骨粗しょう症予防にも大切です。さらに骨を強くするなら、きのこなどのビタミンDを含むものと組み合わせるのがおすすめです。

また、今日は今年度初の「袋めん」が登場しました。1年生は先生に教わりながら、一生懸命開けていました。

今日もおいしくいただきます。

三年生 硬筆

硬筆の練習が始まりました。丁寧に書けるように頑張って練習しています。

5月19日(月)の給食

メキシカンライス 牛乳 豆乳クリームスープ アセロラゼリー

今日は「メキシカンライス」について紹介します。

スパニッシュライス(英語: Spanish Rice)あるいはメキシカンライスは、 メキシコの代表的な米料理です。白米、トマト、ニンニク、タマネギなどを材料に、 フライパンでご飯を炒め 、黄金色になるまで焼き上げ、水またはブイヨンを、刻んだトマトあるいは、トマトソースと共に加えます。トマトソースやトマトペーストを入れるため赤く、メキシコではしばしば「赤い米」を意味する「アロズロホ」と呼称されるそうです。

今日もおいしくいただきます。

3年生 青木っ子 中央小のひみつをさぐろう

3年生から始まった「総合的学習の時間 青木っ子」で、中央小のひみつをさがしています。

1,2年生と違った視点で、学校探検を行いました。

グループで協力しながら、校内を回りました。

今まで知らなかった事を知ることができると共に、新しい疑問もたくさん出てきました。

来週からは、疑問を解決するためにはどうしていこうか、考えていく予定です。

中央小博士を目指しましょう!

4年 図工「お気に入りの形」

4年生の図画工作の授業では粘土を使った工作を行いました。

偶然できた形から自由に想像を広げ、作品を作り上げることができました。

子どもたちは粘土を丸めたり、つぶしたり、ひねったり、穴を開けたりと思い思いに活動を行いました。

活動の中で、

「このでっぱっているところはゾウの鼻に見えるね。」

「平らになっているところはステージになっているんだよ。」

と友達同士意見を交換し合い、さらに想像力を働かせていました。

5年生 家庭科

5月12日の月曜日から、5年生の家庭科の授業では調理実習が始まりました。

今週は「青菜のおひたし」、来週は「ゆでいも」を作ります。

子どもたちは調理計画の段階で、二つの調理の仕方の違いに気づき、ポイントをおさえながら美味しい青菜のおひたしを作っていました。

初めて自分で調理をする児童もおり、班のみんなで協力して活動していました。

この学びをぜひお家でも生かせるといいですね。

1年生 日本語教室

日本語教室では、ひらがなを学習しました。

お手本を見ながら、丁寧に書くことができました。

また、そのひらがなを使った言葉集めもしています。

5月16日(金)の給食

食パン ブルーベリージャム 牛乳 ホタテとアスパラガスのグラタン 野菜スープ

今日は「ホタテとアスパラガスのグラタン」に使われている「ホタテ」の栄養について紹介します。

プリッとした食感に、あっさりした甘みが特徴のホタテ。実は美味しいだけじゃなく、体に嬉しい栄養素をたくさん含む優秀な食材です。亜鉛や鉄分といったミネラル、ビタミンB群など栄養素が豊富で、健康づくりを支えてくれます。

ホタテに含まれる主な栄養素は以下の通り。

・タウリン|肝機能を高める ・カリウム|むくみを改善 ・亜鉛|美肌・美髪の味方

・ビタミンB1|疲労回復効果 ・ビタミンB12|貧血予防に効果的 ・各種アミノ酸|美味しさの源

皆さんもぜひ食べてみて下さい。

今日もおいしくいただきます。

5月15日(木)の給食

ごはん 牛乳 ユーリンチー もやしの中華炒め わかめスープ

今日は「ユーリンチー」について紹介します。

中国料理のひとつである油淋鶏(読み方:ユーリンチー)。揚げた鶏肉に刻んだ長ねぎの入った甘酸っぱいたれがかかっている料理です。中国語では「油」=料理油、「淋」=注ぐ、「鶏」=にわとりになり、油淋は肉に少なめの油かけて揚げる調理法のことを指します。日本語に訳すと “鶏肉に油をかけて揚げた料理” ということになります。

日本で見かける油淋鶏は衣が付いているものがほとんどですが、本場の中国では衣を付けず素揚げにするそう。ゆでた鶏肉を使用し、油で揚げて皮をパリパリにします。

また、広東料理では、揚げずにゆでた丸鶏をカットし、タレをかける油淋鶏もあるようで、揚げない方法もあることに驚きですね。日本で見る油淋鶏のイメージはひとつですが、本場だと細かい調理方法の違いや食べ方がありそうです。

今日もおいしくいただきます。

2年生 なかよし活動

第2回の時はこのンバーで遊びます。

お兄さんお姉さんたちはどんな遊びを用意してくれるのか、今からワクワクします。

あっという間に時間は過ぎて、みんな笑顔で教室にもどっていきました。

5月14日(水)の給食

ごはん 牛乳 スタミナ焼肉 かきたま汁

今日は「スタミナ焼肉」に使われている「ニラ」について紹介します。

ニラの旬は3~4月ですが、近年はハウス栽培、トンネル栽培などがあるため、1年中、店頭に並んでいます。私たちがよく目にしているのは「葉ニラ」という種類で、「グリーンベルト」に代表される大葉系品種で肉質がやわらかく人気があります。

ニラの原産地は中国といわれ、3000年以上前から栽培されていました。日本でも『古事記』などに記述があり古くから栽培されていましたが、欧米では見られない野菜の一つです。

昔は薬草的に使われていましたが、1960年頃から中国料理の普及とともに需要が急増して、年間通して作られるようになりました。

抗酸化作用が強いβカロテンが豊富で、体をあたためる効果があります。日常的に食べるようにすれば、冷え性の改善や神経痛の緩和にも有効です。また、風邪をひきやすい、疲れやすい、貧血気味などの方にもおすすめです。

今日もおいしくいただきます。

5月13日(火)の給食

スパゲティナポリタン 牛乳 レモンとバジルのチキンナゲット フルーツカクテル

今日は「ナポリタン」について紹介します。スパゲティといえばイタリア料理をイメージしますが、「ナポリタン」は日本独自に生まれた洋食文化の象徴です。昭和生まれの懐かしい味わいで人気を集め、今では多くの人々に愛される「国民的パスタ」ともいえる料理になっています。

ナポリタンが誕生したのは、第二次世界大戦終結後の1945~50年頃。発祥地とされているのは、神奈川県横浜市の名門ホテル「ホテルニューグランド」です。このホテルで2代目料理長を務めた入江茂忠氏が、アメリカ進駐軍が持ち込んだスパゲッティと缶詰トマトピューレを使い、日本人の味覚に合うよう工夫して生み出したのがナポリタンのルーツといわれています。

今日もおいしくいただきます。

5月12日(月)の給食

ごはん 牛乳 かつおのたまねぎソースかけ キャベツのみそ汁

今日は、「かつお」について紹介します。

カツオの旬は年に2回あり、「初ガツオ」と「戻りガツオ」の2種類に分類されます。4ー5月に水あげされる「初ガツオ」は、脂が少なく身が引きしまっており、さっぱりとした味わいです。高たんぱく質で低カロリーのカツオには、運動により分解された筋肉を補修するアミノ酸が多く含まれています。

また、カツオに含まれる鉄分は、吸収率のよい動物性鉄分のヘム鉄で、貧血予防に最適な食品です。

油で揚げたり、薬味をつけたりと食べ合わせを工夫すると、より効率的に栄養素を補給できますので、ぜひお家でも試してみてください。

お世話になった先生方へ・・

青木中央小学校を去られた先生方をお迎えし、離任式を行いました。

お世話になった先生方のお顔を見ることができました。

全員の先生からメッセージもいただき、今年もがんばるぞ!という気持ちになりましたね。

元気な校歌を送ることができ、先生方も喜んでいました。

「この歌声の迫力・・」「話を聞く時の真剣な表情、しっかりとした返事・・」

式が終わった後も先生方からたくさんのお褒めの感想をいただきました。

5月9日(金)の給食

子供パン 牛乳 ドライカレー ペイザンヌスープ

今日は「ドライカレー」について紹介します。

「ドライカレー」に似た料理で、人気のインド料理「キーマカレー」があります。ドライカレーとキーマカレー、どういった違いがあるのか解説していきます。

「キーマ」とは、ヒンディ語やウルドゥー語では「ひき肉」という意味の単語。つまりキーマカレーとはひき肉を使ったカレーのことを指します。汁気の多さは関係なく、スープ状のキーマカレーもあればペースト状のものもあります。 一方、水分量の少ない、または水分がほとんどないカレーはすべて、ドライカレーに分類されます。どちらのカレーもひき肉以外には材料に指定はありませんが、ドライカレーのほうが具材が少ないケースが多いようです。

給食のドライカレーでは、鶏むね肉と豚肉を使用し、玉ねぎと人参、ニンニクが入っています。とてもシンプルですが、旨みがぎゅっとつまっています。

今日もおいしくいただきます。

1年生 交通安全教室

5月7日(水)、1年生の交通安全教室がありました。

交通安全対策課の方々に指導をいただき、安全な横断歩道の歩き方について学習しました。

信号がある横断歩道と、信号がない横断歩道の歩き方を、実践を交えながら学びます。

「右よしっ!」「左よしっ!」「信号よしっ!!」

学んだことを生かし、これからも安全に登下校できるよう、担任一同見守っていきます。

6年生 体育 ソフトボール

6年生は、体育でソフトボールに取り組んできました。

相手の真正面に投げよう!フェアグラウンドにボールを打とう!飛んできたボールの前に走りこんでキャッチしよう!

今まで、さまざまなめあてに挑戦してきました。チーム内での掛け声も増え、チーム力が高まってきています!

どんどん技術も上達していて、今後の試合もより一層楽しみですね。

また、マット運動も始まりました。自分で課題を見つけ、進んで取り組む姿を期待しています!